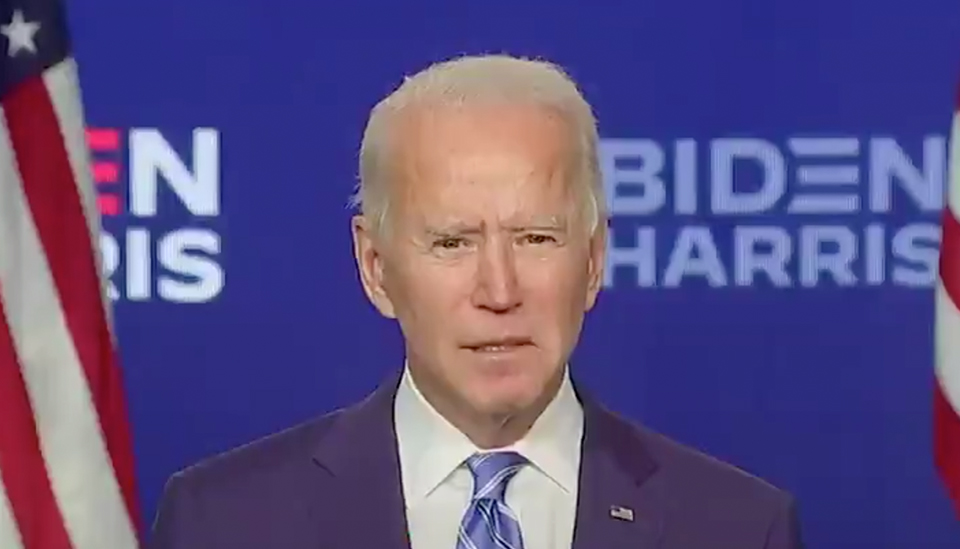

5-11-2020 Prácticamente se repitió el camino de hace cuatro años, pero en esta ocasión Joe Biden terminó ganando los estados que inexplicablemente había perdido Hillary Clinton y, si no se atraviesa algo realmente extraño, el candidato presidencial demócrata terminará con más votos electorales que Trump (en el voto popular lo superó ampliamente) y se convertirá en el próximo presidente de los Estados Unidos.

Pero no nos engañemos: no hubo ola azul, Biden no ganó abrumadoramente como pronosticaban las encuestas, que siguen demostrando que no logran mediciones eficaces en una época donde casi todo ha cambiado. Lo cierto es que en prácticamente todas las ciudades de más de cien mil habitantes, en forma aún más clara que en 2016, ganó el candidato demócrata mientras que las zonas suburbanas y el voto rural siguen siendo extremadamente conservadores y le volvieron a dar el apoyo a Donald Trump.

No hubo fraude y el reclamo de Trump al respecto terminó desoído hasta por la cadena Fox News, su principal respaldo e interlocutor desde que se lanzó como candidato. Salvo alguna sorpresa demasiado mayor, las instituciones democráticas estadounidenses han demostrado una sensatez mayor que el propio Presidente. Pero eso ya lo sabíamos, como sabíamos que la polarización generada por Trump desde la anterior campaña electoral, era un síntoma de una enfermedad mucho más profunda.

Dice Paul Auster que el esclavismo, el racismo, es el pecado capital de la Unión Americana: “todo en la historia de Estados Unidos vuelve siempre al racismo, que es el pecado moral de este país”, sostiene Auster y tiene razón. No es casualidad que un personaje como Trump haya llegado al poder trepando sobre el racismo generado a partir de la elección de Barack Obama en 2008. Aquella demanda de Trump exigiendo ver el acta de nacimiento de Obama, argumentando que en realidad había nacido en Kenia, fue el artilugio electoral que le permitió hacerse un lugar entre los candidatos republicanos y luego alcanzar, contra todo pronóstico, la Casa Blanca.

Este 3 de noviembre estuvo a punto de repetir ese truco.

A botepronto, hay enseñanzas muy importantes de la jornada electoral estadounidense. Primero, que el populismo y la polarización social inherente al mismo, lastiman, destruyen, pero también terminan dejando réditos electorales, y es mucho más difícil de erradicar, porque su raíz no está en la racionalidad (nadie la puede esperar de Trump) sino en las emociones ( y sabe manejar muy bien las emociones primarias).

En este sentido, la pandemia, pésimamente administrada por la Casa Blanca, y su secuela de muertes, no tuvo el costo que merecía para Trump. Lo tuvo, en todos los centros urbanos, incluso en los estados trumpistas, pero mucha gente siguió pensando, como lo inoculó el propio Trump, que “se hizo lo que se pudo” y que 250 mil muertos después, el covid no era tan grave como se lo quería hacer pasar.

La economía estadounidense quedó terriblemente dañada, pero en términos electorales, los apoyos masivos que entregó la Casa Blanca, rindieron frutos. La economía individual y familiar logró sobrevivir gracias a esos apoyos proporcionado por el Estado, pero presentados por Trump como propios, otorgados por el propio Presidente. De la mano con ello, el miedo, otra vez el miedo, inculcado por Trump y sus partidarios, de que la llegada de Biden a la Casa Blanca redundaría en un aumento masivo de impuestos (una falsedad, Biden sólo plantea un aumento de impuesto a grandes empresas e ingresos muy altos, excesivamente beneficiados por la reforma fiscal de Trump), le ganó votos, como ocurrió en Florida, sumado a la insistencia de que Biden significaría un apoyo a las dictaduras de Cuba y Venezuela.

Tampoco era verdad. Biden ha sido más enfático en condenar al gobierno de Venezuela, que el propio Trump. Lo que proponía era una política exterior racional que privilegiara a los aliados y castigara a los adversarios: no se pude ser, como ocurrió con Trump, amigo de Kim Jing Un en Corea del Norte y crítico de Angela Merkel o Emanuel Macron, en Alemania y Francia.

Se volvió a demostrar que el voto latino, como una unidad, es una falacia. No existe un voto latino: son muchos votos diferentes y el voto cubano, por ejemplo, que representan poco más de 4 por ciento de todo el voto latino, no sólo está claramente diferenciado, sino que, como tiene mayor experiencia, recursos y organización, puede ser decisivo en ámbitos donde el voto mexicano todavía no logra ni siquiera acercarse pese a ser cuantitativamente muy mayor. Con todo, los resultados, en algunos estados como Texas, permiten ser optimistas sobre el futuro del mismo. Pero olvidémonos de eso de que el voto latino es homogéneo: no lo es y quizás lo será menos en el futuro.

Por último, si se confirma el triunfo de Biden y las tendencias electorales de este miñercoles, hay algo para estar optimistas: los demócratas tendrían en su poder el senado y la cámara de representantes. Una oportunidad que, por ejemplo, Barack Obama nunca tuvo en sus ocho años de mandato.